気温が下がってくると地表で活動していた生き物たちはだんだん少なくなっていき、あまり目立たなくなっていきます。そこでオススメなのが土壌動物の観察です。土壌動物とは落ち葉の下や朽木や石の裏、土の中で生活する動物すべてのことを指します。と言われてもあまりイメージが湧かない方もいるかもしれないので、今回はとにかく只管かっこいい土壌動物たちを紹介していきます(中の人の趣味により偏っています)。

ムカデ類

オオゲジ Thereuopoda clunifera

いわゆるゲジゲジと呼ばれる生き物の一つで、名前の通り普通のゲジ Thereuonema tuberculataに比べて大きな体をしています。特に琉球列島の個体群は大きく、脚を広げると手のひらよりも大きくなります。基本的に咬み付いてはきません(持ったりすると別です)。他のムカデ類が持っていない大きな複眼がかっこいいです。

ヒラタヒゲジムカデ Orphnaeus drevilabiatus

まるでゴカイやミミズのような見た目のジムカデ類。本種は特に派手な見た目などではないですが、なんと国内のムカデ類で唯一発光することができます(写真なかった…)。指でつつくと体表から緑色に発光する粘液を分泌し、ムカデ本体に加えて歩いたところや触った指などもしばらく光ります。咬み付いたりはしないので、見つけたら是非試してみてください。

トビズムカデ Scolopendra mutilans

本州から琉球列島まで広く分布する大型のムカデです。琉球列島の個体群はとりわけ大きく、全長は20cmを超えます。赤っぽい頭部が特徴で、触れると容赦なく咬み付いてきます。咬まれると患部が腫れ上がり、激痛と強烈な痒みが続きますので絶対に触らないようにしましょう。

アオズムカデ Scolopendra japonica

こちらはトビズムカデに比べたらやや小型の種類で、全長は10cm前後、黒っぽい頭が特徴です。こちらも咬まれると痛いので触らないようにしましょう。

リュウジンオオムカデ Scolopendra alcyona

2021年に記載された琉球列島の固有種で国内最大の多足類です。全長は30cmに達し、黒い体に翡翠色の脚を持つ大変美しいムカデです。さらに本種は水陸ともに活動でき、テナガエビ類やサワガニ類などを捕食することが知られています。本種は種の保存法で保護されていますので、捕獲などは禁止されています。

ヤスデ類

オキナワアマビコヤスデ Riukiaria pugionifera

体長が6cmを超える大型のヤスデで、黄色〜橙色の体に黒い帯模様が入ることが多いです。沖縄本島のヤスデ類では最大種で、春と秋に沖縄島北部の林床で歩く姿をよく観察されますが、冬でも落ち葉や朽木の下などにいるのを見かけます。硬く張り出した外骨格がとてもかっこいいです。

ホルストアマビコヤスデ Riukiaria holstii

沖縄島の北部と、中・南部の一部に生息するヤスデで、体長は4〜5cm程度です。北部地域の個体群は灰色がかった体色をしていますが、中・南部の個体群では黄色や橙色など様々な体色をしています。こちらも春と秋によく観察され、冬は朽木や落ち葉の下で見かけます。

マクラギヤスデ Niponia nudulosa

茶色い甲冑のような外骨格がかっこいいヤスデです。朽木の裏に特に多く、のそのそとゆっくり歩きます。

正面から見ると本当に甲冑の兜のようでかっこいいです。ちなみに本種は北海道南部から台湾、および中国東部とかなり広い範囲に分布しています。

ヤマシナタマヤスデ Hyleoglomeris yamashinai

低地から山地の朽木の下に多いヤスデです。ダンゴムシにそっくりですが、れっきとしたヤスデの仲間です。体長は6mm前後で、つつくと背中の中央から透明の防御液を出します。この防御液には麻酔作用があり、天敵を眠らせて身を守ります。

マギータマヤスデ Hyleoglomeris magy

こちらは森林や山地の落ち葉の下に多い種です。和名の「マギー」とは沖縄島の方言で「大きい」という意味で、体長が10mm前後と国内のタマヤスデとしてはかなり大きいです。

クモ類(クモ綱)

クモ綱はクモはもちろん、ザトウムシやサソリ、ダニなど多くの生き物を含むグループです。体が頭胸部と腹部の2つで構成され、頭胸部には触肢と鋏角を持っています。

キムラグモ類

沖縄島広い範囲で見られるクモです。林縁や林内の土がむき出しになっている法面などに、入り口に蓋があるトンネルを掘って生活しています。夜間には巣穴の入口付近で待機し、通りかかった昆虫などを引きずり込んで捕食します。沖縄島ではヤンバルキムラグモ Heptathela yanbaruensisやオキナワキムラグモ Ryuthela nishihirai、オキナワトタテグモ Latouchia swinhoeiなど同様の生活を送るクモを数種類観察できます。

コアシダカグモ類 Sinopoda spp.

昼間は倒木や石の下、夜間は林床の低木や草本の葉の上で観察できるクモです。同じアシダガクモ科のアシダカグモよりも小型で、全体的に体色が濃いです。琉球列島では島ごとに複数種に種分化していることが知られています。沖縄島内では同所的に外見がよく似たリュウキュウコアシダカグモS. okinawanaとシロスジコアシダカグモ S. albofasciataが生息しています。

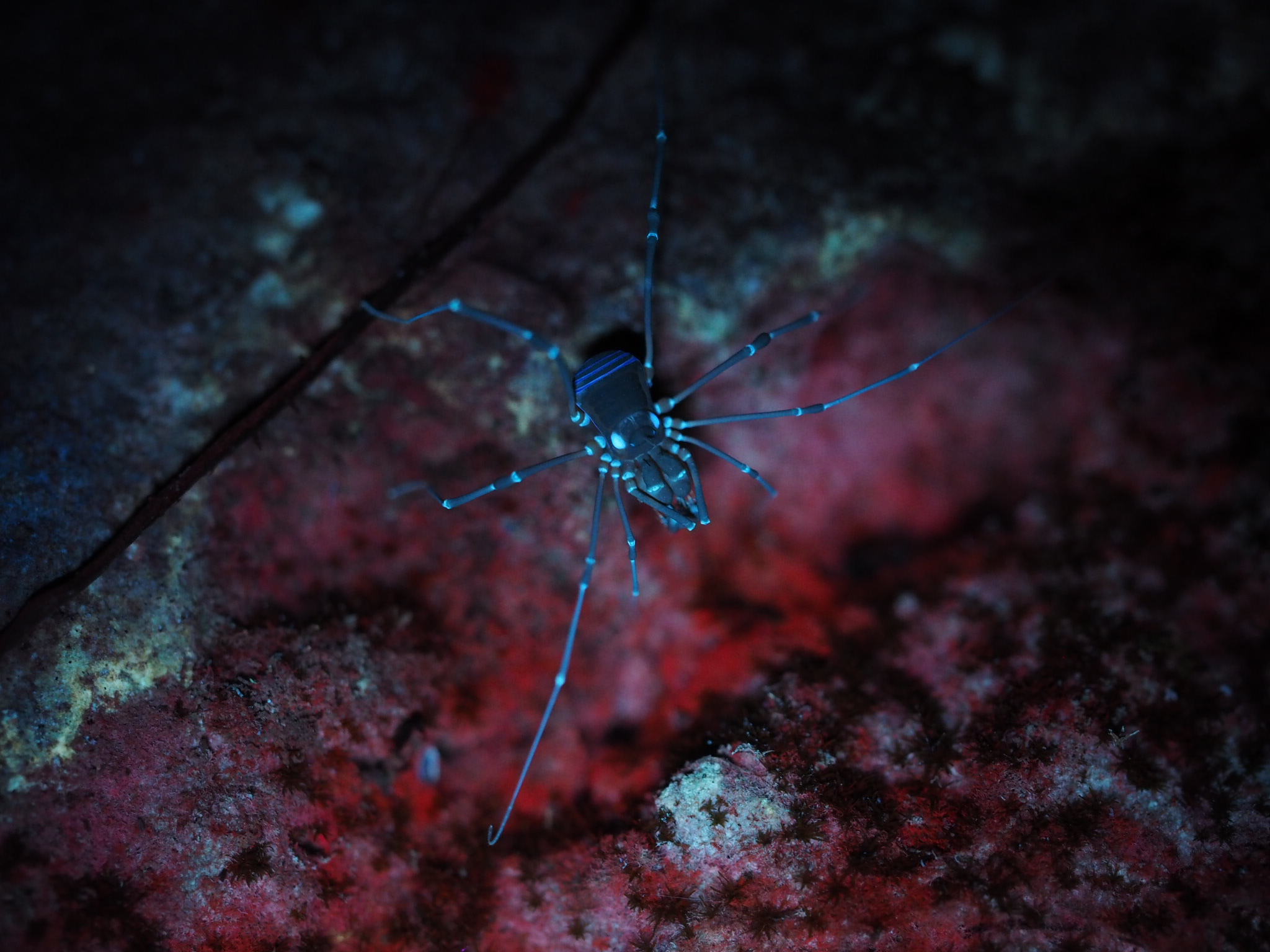

シマアカザトウムシ Kilungius insulanus

林内の倒木や石の下で観察できるザトウムシの仲間です。ムキムキに発達した触肢と鋏角が大変かっこいいザトウムシです。UVライトを照射すると2枚目のように美しく蛍光します。

サスマタアゴザトウムシ Nipponopsalis abei

かなりムキムキのアゴ(正確には鋏角なので付属肢)を持つかっこいいザトウムシです。先程のシマアカザトウムシとは違い触肢は発達していません。林内の朽木の裏で時々見かけます。

等脚類

ダンゴムシの仲間

倒木や石の下などでよく観察されます。複数種おり、アリの巣の付近で見つかるものや、樹上で活動するものもいます。大きさも数mm程度から1cm近いものまで様々です。写真のコシビロダンゴムシの仲間と思われるものは夜間に樹上で活動していました。背板の縁の反りと模様が個人的に好みです。

昆虫類

オキナワアギトアリ Odontomachus kuroiwae

沖縄島中部以北の林内で、倒木や石の下で観察できる大型のアリです。赤い体に大きなアゴが特徴で、この顎はなんと180度以上開きます。開いた顎をものすごい速さで閉じて「パチン」と音を立てながら噛み付いて攻撃したり、開いた顎を地面に押し当てて閉じることで後方に跳ね逃げたりします。腹部末端にはオオハリアリのように毒針があるので、むやみに掴むと刺されます。

マダラゴキブリ Rhabdoblatta guttigera

林内や沢の付近の倒木や石の下に見られる森林性のゴキブリです。幼体は水中で活動することができ、石をめくると沢へ飛び込んで逃げていきます。成体は夜間に低木や草本の葉上でよく見られ、しばしば飛翔します。

オキナワハラアカサシガメ Scadra okinawensis

林縁の石や倒木の下でよく見られるサシガメの仲間です。夜間になると地表を徘徊し、ヤスデ類を専門的に捕食します。サシガメ類は不用意に触ると口吻で刺し、毒(消化液)を注入してきます。刺されるとかなり痛いようです。

アシマダラアカサシガメ Haematoloecha rufescens

オキナワハラアカサシガメと同様の環境で見られるサシガメで、こちらもヤスデを専門的に捕食します。真っ赤な体色が鮮やかでかっこいいです。

陸産貝類

ヤマタニシ類 Cyclophorus spp.

林内の石や倒木の下でよく見られます。雨天時や夜間は地表で活動している姿も観察できます。マイマイとは違って蓋を持っており、分厚く丈夫な殻も特徴です。沖縄島では外見で区別が難しい種が複数確認されています。

ツヤギセル Nesiophaedusa praeclara

林内に見られるキセルガイの仲間です。同所的にスジイリオキナワギセルが生息しますが、スジイリは生きた樹木の樹皮に付着するのに対し、本種は死んだ樹木(朽木)に付着しています。

オオカサマイマイ Videnoida horiomphala

ツヤギセル同様、朽木に付着するカタツムリです。非常に薄い形状の殻を持つのが特徴で、朽木の狭い隙間に入り込んでいる姿も観察できます。あまりの薄さにお客様によく「これ本当に生きているんですか?」と聞かれます。

扁形動物

コガイビルの仲間

やんばるの森で時折見かける太く巨大な真っ黒のコウガイビルで、全長は15cmを超えます。分類学的検討がなされているのかは不明です。写真はカタツムリ類(シュリマイマイ?)を捕食しているところです。

環形動物

ミミズ類

沖縄島にはヤンバルオオフトミミズやアカシマフトミミズなどの大型のミミズがおり、前者は全長50cmを超える大型のミミズです。やんばるの林道沿いにある側溝に溜まった落ち葉溜まりの中や、雨が降っている夜の林道上で見かけます。

今回紹介したのは独断と偏見で選んだ土壌動物たちでしたが、実際にはものすごいたくさんの動物たちを観察することができます。特に雨が降ったあとの湿った林内などは種数も個体数も多く、観察にはもってこいです。本当は片っ端から紹介したいですが、文量がものすごいことになるので、またいつかの機会に紹介していこうと思います。