年も明けて、本格的な冬になりました。前回の記事では冬の海での漂着物拾いをオススメしましたが、今回はもう一つ、オススメの冬の海の楽しみ方をご紹介します。

それは、夜磯です。

夜磯とは、名前の通り夜に磯(基本干潮時)に行くことですが、本来の磯(岩石の多い海岸)だけでなく、干潟や潮間帯なども総称する場合が多いです。秋から春にかけては潮がよく引く時間帯が昼夜で逆転し、夜間に非常に潮が引く時期になります。夜に冬のしかも夜の海と聞くと「寒そう…」「生き物いなさそう…」と思われがちです。本音を言うとクソ寒いですが、実は生き物はたくさんいて、昼にはなかなか姿を表してくれない夜行性の生き物たちを中心に様々な生き物が観察できます。今回は中の人がこれまでに夜磯で観察した色々な生き物を紹介したいと思います。

魚類

フウライチョウチョウウオ

潮溜まりをゆったり泳いでいました。チョウチョウウオ類は種数が多く、行くたびに違う種類を見かけることが多いです。また、種によって色や模様も結構違うので見ていて飽きません。

アイゴ類(おそらくアミアイゴ)

夜の潮溜まりで眠っているのをよく見かけます。完全に横になって眠っている姿はかわいいです。背びれには毒があり刺されると痛みます。美味しいです。

ヒトヅラハリセンボン

嘘をつくと飲まされる魚です。身の危険を感じると海水を吸い込んで膨らみ、棘状の鱗を逆立てて身を守ります。実は分厚い歯と強力なアゴを持っており、サンゴくらいなら噛み砕けます。指を口の中に入れたりしないようにしましょう。

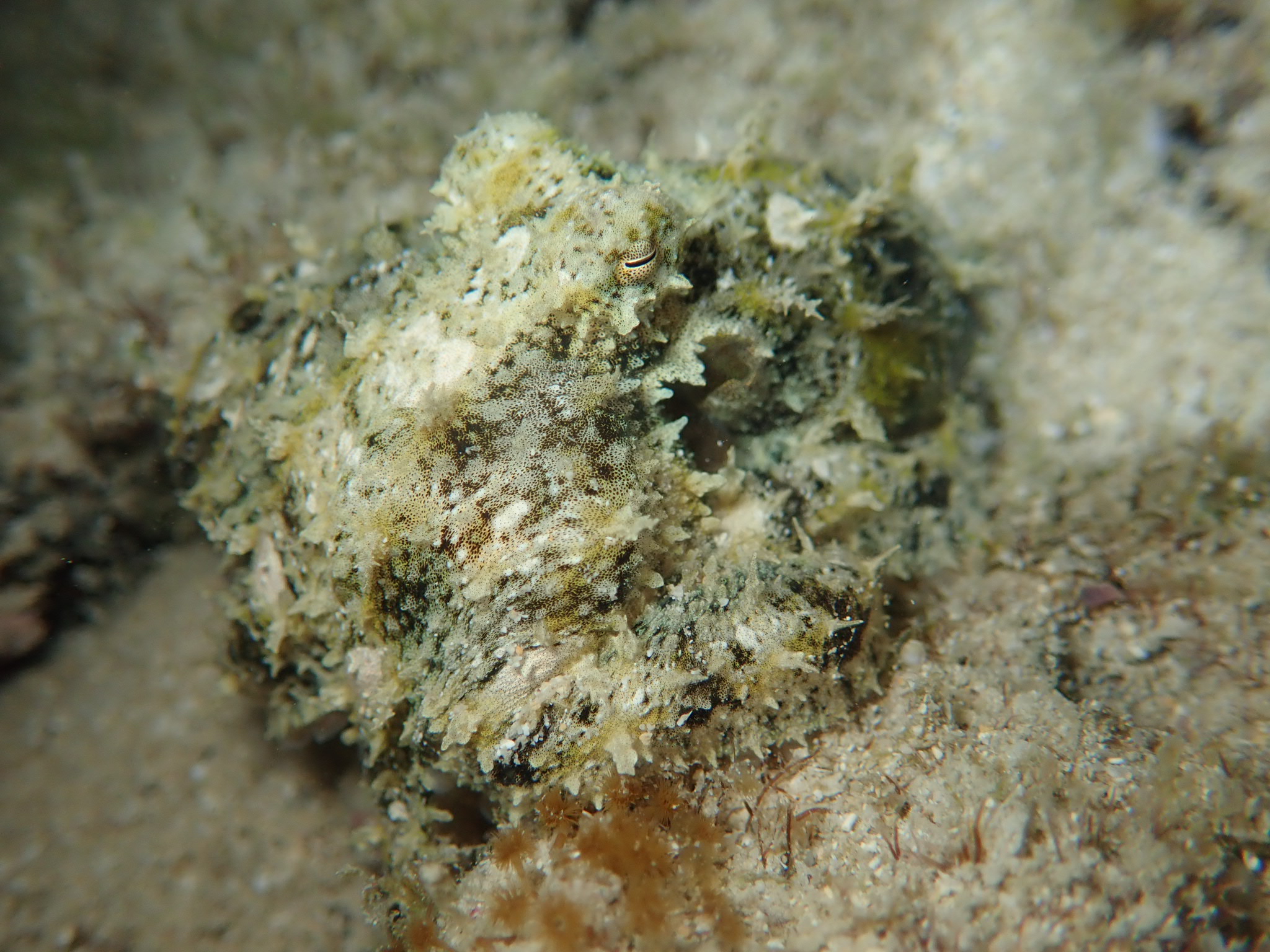

オニダルマオコゼ

言わずとしれた猛毒魚です。堅牢な背びれに猛毒を持ち、刺されると激痛とともに腫れ上がります。写真の通り岩に擬態しているので、気づかずに踏んでしまうことが多いようです。身は美味で、沖縄では市場に並ぶ魚でもあります。

ミノカサゴ

こちらも有名な毒魚です。ほぼすべてのヒレに毒があります。夜行性なので昼はあまり観察できませんが、夜になると潮溜まりなどでゆったりと泳ぐ姿を観察できます。

キミオコゼ

こちらもミノカサゴの仲間で、同じようにヒレに毒を持ちます。中の人はミノカサゴ類の中で本種が一番好きで、先日ツアー中に見かけたときは大喜びしてました。スラっと伸びた胸ビレと、幅広の虎柄が好きです。

テングハギ

リーゼントのように突き出た頭部の突起が特徴です。カワハギ類に近いので、皮はやすりのようになっており、硬いです。沖縄ではチヌマンと呼ばれ、身は非常に美味です。

アセウツボ

1mに達する大型のウツボです。浅いところを好むようで、夜磯でもよく見かけます。ウツボ類は咬まれると肉が引き裂かれて大怪我になるのでむやみに触ったりしないようにしましょう。

軟体動物

ウズラガイ

夜にサンゴ礁の周りで見かけることが多い貝です。身が殻に対して大きく、基本的に収まってません。殻は薄く、大きくなると鳥のウズラほどになります(それが名前の由来かどうかは分かりません)。中の人の推しです。

マダライモ

沖縄の磯(特にサンゴ礁)ではごく普通に見られるイモガイです。ゴカイなどを食べる虫食性で、岩場の間に溜まった砂などに少し埋もれるようにして暮らしています。殻の黒いまだら模様が特徴的です。昔の沖縄ではイザリ漁という漁法の道具として使われました。症例があるかは不明ですが、有毒とされているのでむやみに触らないようにしましょう。

キンシバイ

牛柄の軟体部が特徴の巻き貝です。実は体内にフグ毒のテトロドトキシンを持っており、間違って食べると命に関わるやばいやつです。

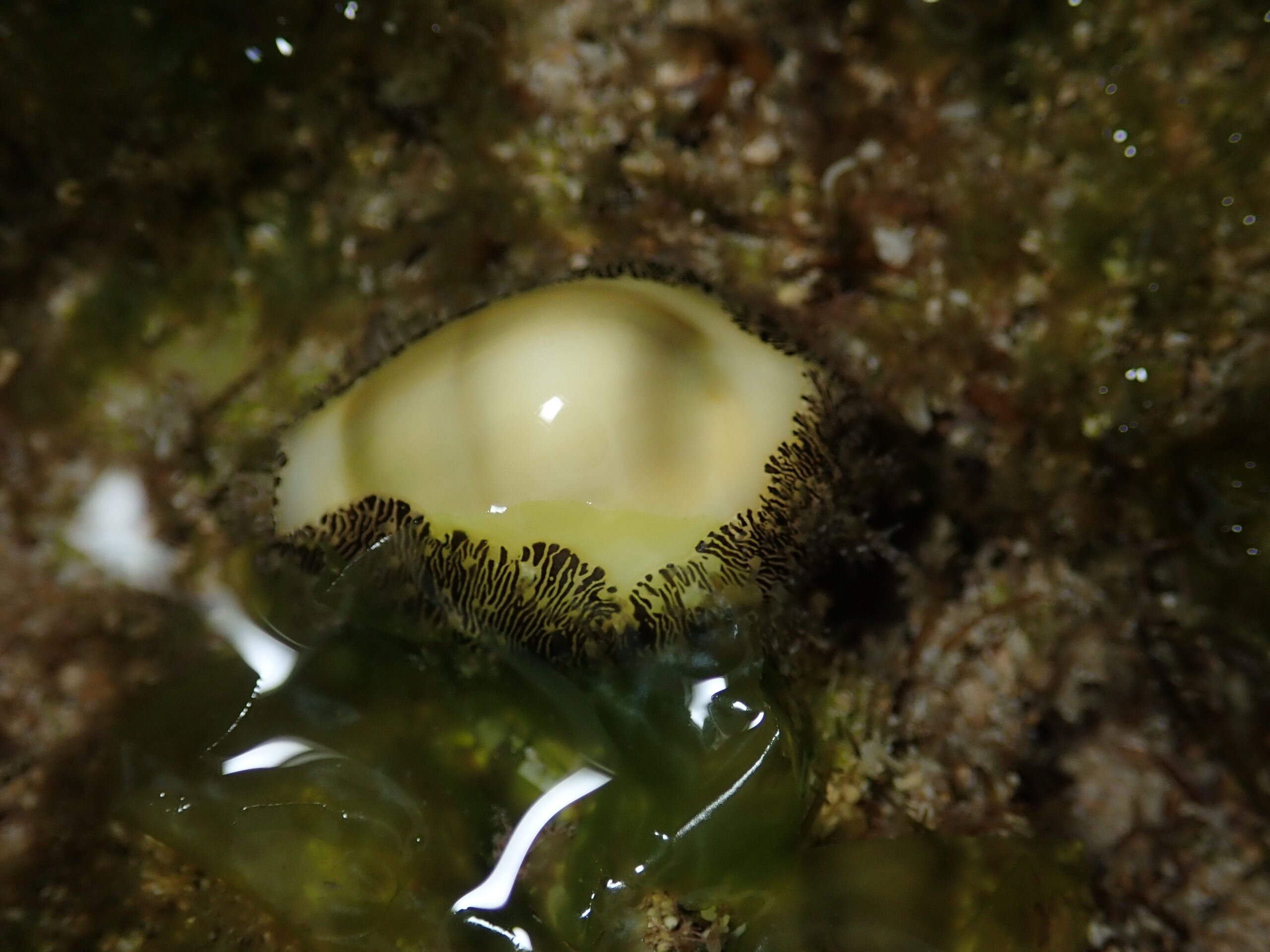

ハナビラダカラ

沖縄の磯では一般的なタカラガイです。白い貝殻にオレンジ色の輪っか模様が特徴です。貝殻の下半分に見える突起だらけの部分は外套膜とよばれる軟体部の一部で、タカラガイ類は生体時に殻を外套膜で覆っています。なので汚れなどがほとんどつかず、常にツヤツヤです。

キイロダカラ

ハナビラダカラと同じくらいよく見るタカラガイです。名前の由来は貝殻の色です。貝殻の左右が角ばる個体はフシダカキイロダカラと呼ばれることもあります。

コモンダカラ

漂着ではよく見るタカラガイです。他のタカラガイ類同様夜は活発に活動しています。

ヤクシマダカラ

殻長6cmほどになる中型のタカラガイです。場所によっては一度に10匹以上いるときもあります。よく似た種にホソヤクシマダカラという種がいます。

ハチジョウダカラ(幼貝)

殻長8cmを超える大型のタカラガイで、竹取物語に登場する燕の子安貝のモデルと言われています。写真の個体は幼貝で、巻き貝らしい部分である殻頂がまだはっきりと見えています。成長するにつれて殻が分厚くなり、しだいに殻頂は見えなくなります。

殻の形が漢字の水に見えることからこの名がついた貝です。沖縄では玄関先に貝殻を吊るし、火事や厄災をよける風習があります。身は食用にされます。

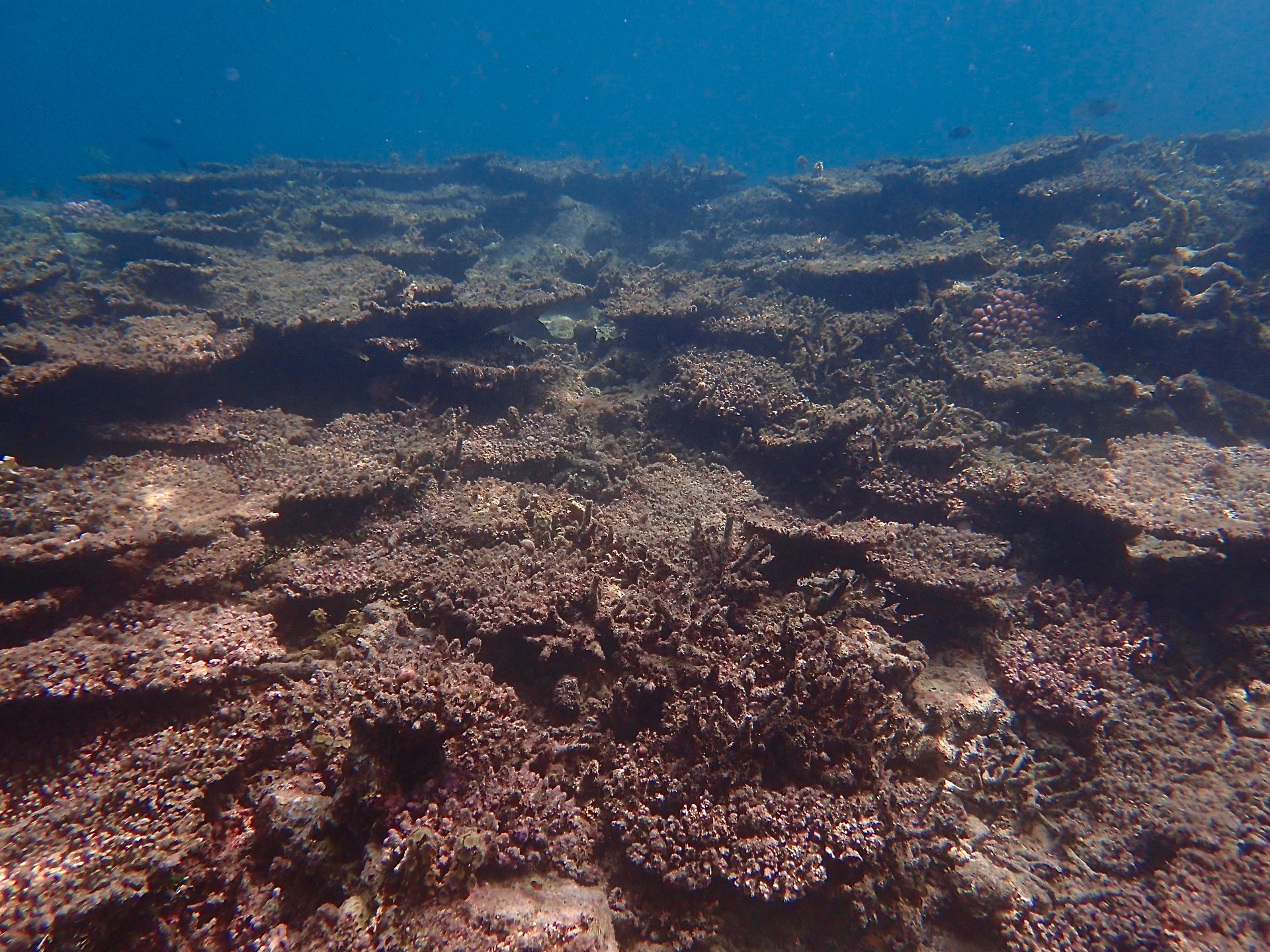

タコ類

夜の磯では大型のタコ類が結構いますが、写真のようにかなり高度な擬態をしているので見過ごすことが多いです。タコ類はほとんどが漁業権により一般人の採集が禁止されているので気をつけましょう。

オオマルモンダコ

ヒョウモンダコと並んで有名な猛毒を持つタコです。咬まれることで毒が注入されますが、実は筋肉にも毒があり、食べても中毒を起こします。

イソアワモチ

ウミウシに近い仲間で、貝殻を持たない貝です。潮間帯の干上がった部分を歩き回っています。石に擬態しているので、目がなれるまでは見つけるのが難しいです。ちなみに沖縄島の北部にある伊是名島などでは食用にされます。

コバンウミウシ

全長15cmほどの大型のウミウシで、場所によっては高密度で生息しています。初めて見たとき大きすぎてびっくりしました。

ムカデミノウミウシ類

無数の突起を体表に持つ5cm程度のウミウシです。実はこの突起に餌であるヒドラから接種した刺胞を仕込んでおり、触れると刺されます。見かけても観察するだけにしましょう。

棘皮動物

ナガウニ類

サンゴ礁で最もよく見るウニです。殻が楕円形をしており、針がやや太めなのが特徴です。かつては1種だけだと考えられていましたが、現在は4種ほどいるとされています。

トックリガンガゼモドキ

針まで含めた直径が30cmほどに達する大型のウニです。有毒のガンガゼ類に似ていることからこの名がついていますが、本種も有毒なので触らないようにしましょう。ちなみにてっぺんの白い風船みたいなのは肛門です。

パイプウニ

まるでパイプのような極太の棘を持つのが特徴です。体も大きく、針まで含めた直径は20cmを超えます。この大きな体で「どうやって入ったの!?」というような狭い穴に隠れています。棘はよく砂浜に漂着しており、風鈴の舌(ぜつ、ガラス部分を叩いて音を鳴らす棒)などに使うときれいな音が出ます。

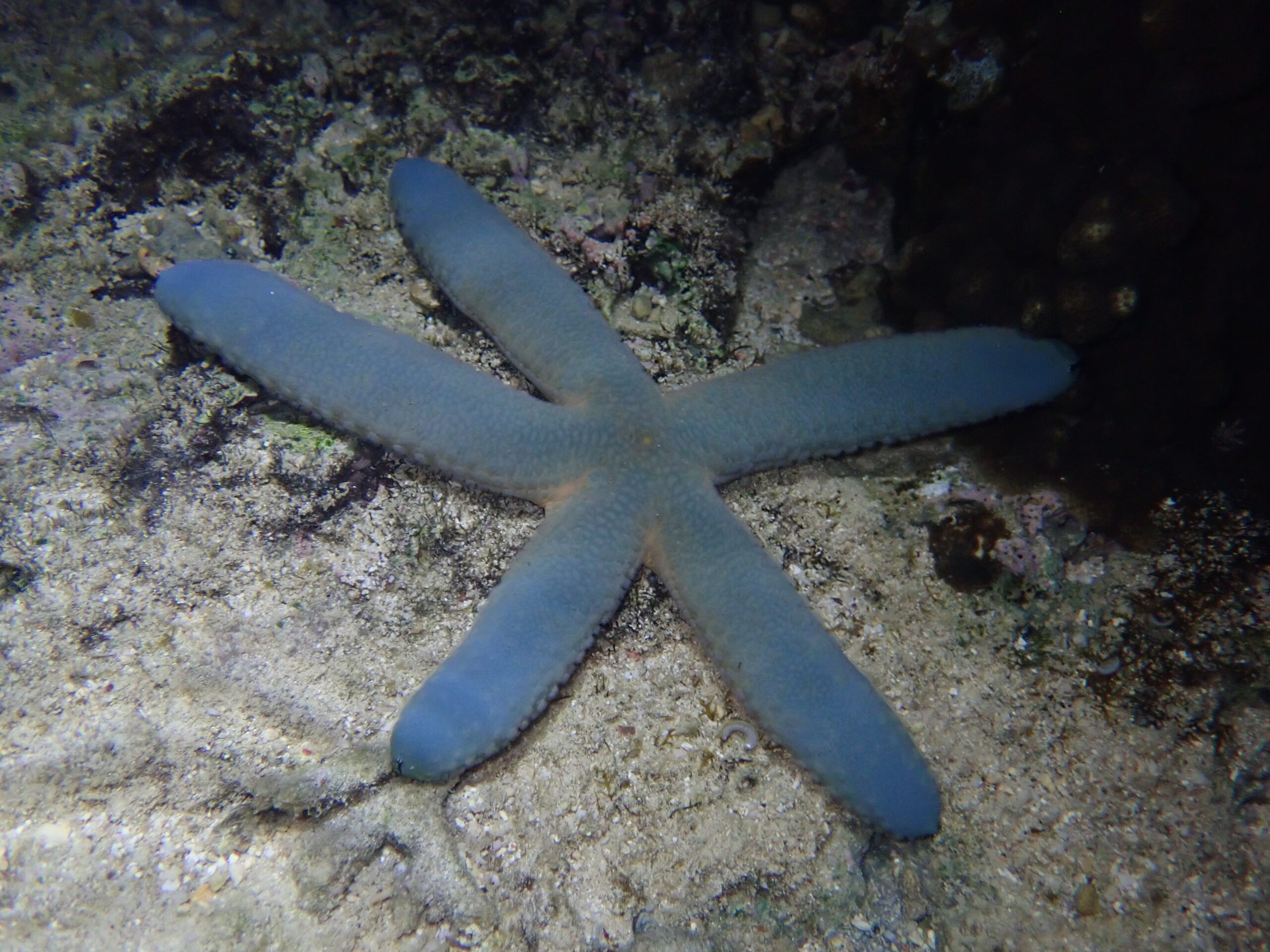

アオヒトデ

もっともよく見るヒトデです。名前の通り青い体をしており、サンゴ礁間にある砂地などでよく見ます。中の人は昔食べたことがあるのですが、ヒトデサポニンという苦味成分があるので、とても食えたものではなかったです。真似しないでください。

マンジュウヒトデ

全体的に丸っこいヒトデです。直径は30cm近くにもなり、重量も結構あります。名前はまんじゅうですが他のヒトデ同様硬いです。

ホウキボシ類

こちらはホウキボシの仲間と思われるヒトデです。本来は5腕ですが、この個体は6本ありました。

フトトゲヒトデ

腕に太い棘状の突起が生えているのが特徴です。腕の長さが最大20cmに達する大型のヒトデで、時折見かけます。

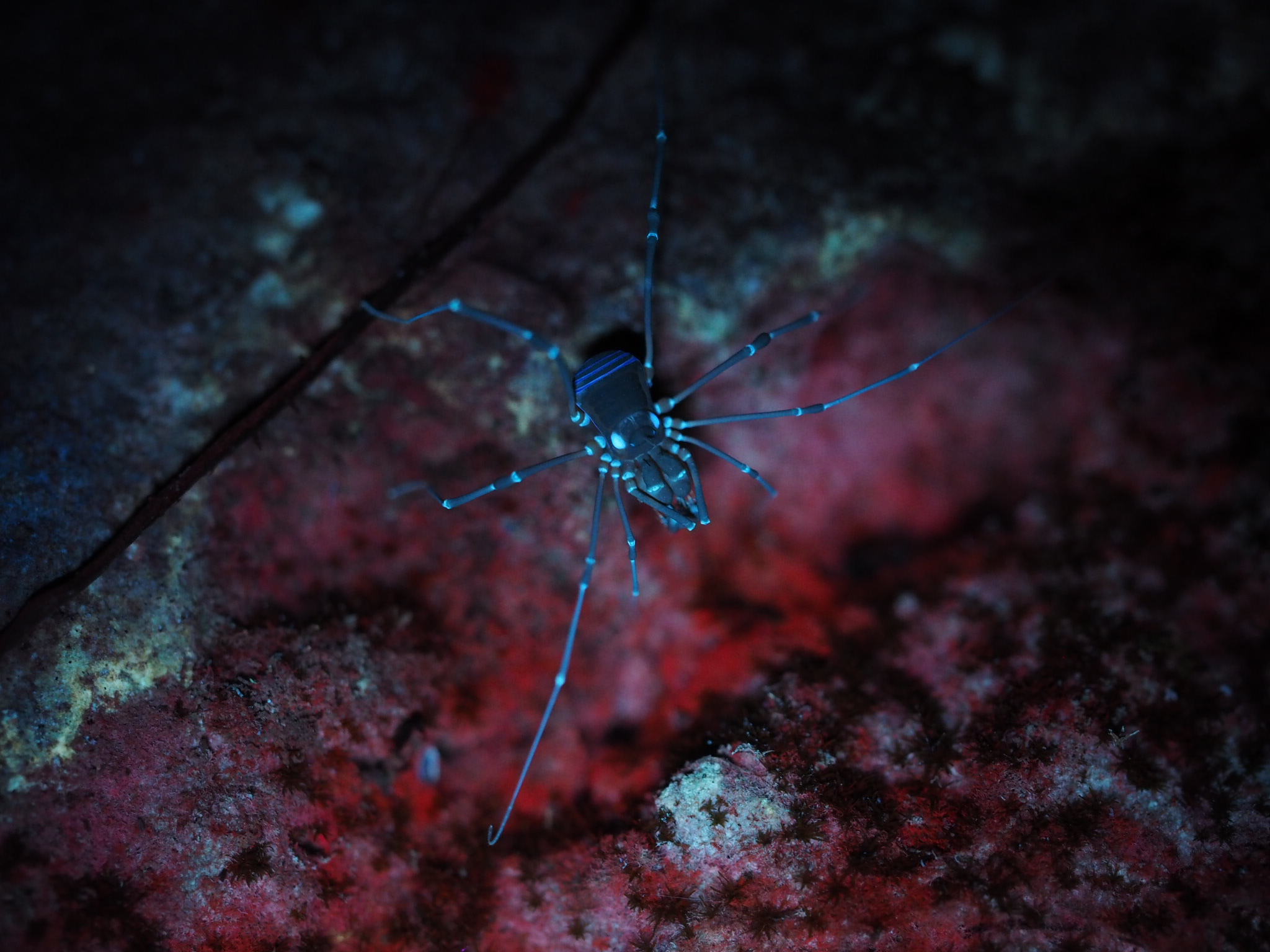

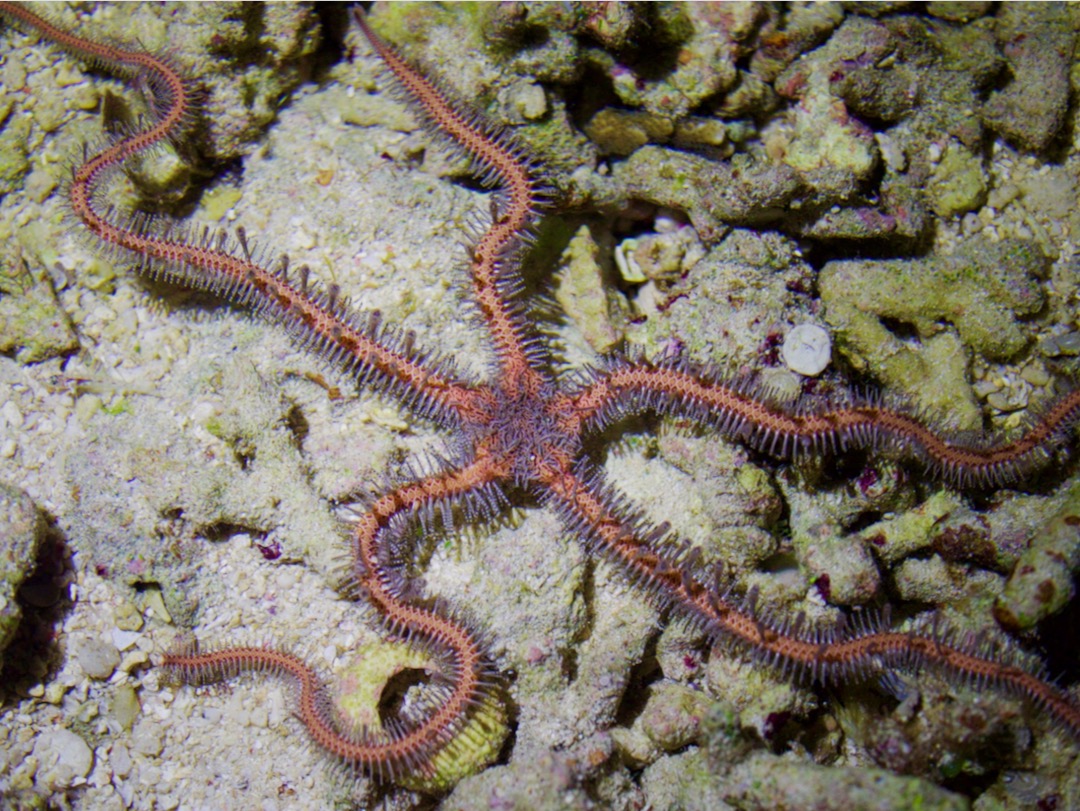

オオフサクモヒトデ

まるでゴカイみたいな見た目の腕を持ったクモヒトデです。クモヒトデはヒトデ類に近い生き物ですが、ヒトデではありません。ヒトデ類とは違って、多くの種が活発に動き回ります。

オオクモヒトデ

腕一本の長さが30cmほどにもなる大型のクモヒトデです。昼は全く姿が見えませんが、夜になると表に出てきてあるき回っています。

タマナマコ

体表のイボイボが特徴のナマコです。体色が黄土色の場合もあるようです。

トゲクリイロナマコ

砂地やサンゴ礁でよく見られるナマコです。クリイロナマコというそっくりな種がいますが、体表の棘の有無で見分けられます。右下の砂の塊はフンです。

オニイボナマコ

太い針状の突起が特徴のナマコです。痛そうな見た目ですが、結構やわらかいです。

トゲオオイカリナマコ

全長が1mを超える大型のナマコです。ナマコは体内に骨片という欠片状の骨を無数に有しており、オオイカリナマコの仲間は骨片が錨の形をしています。触ると骨片が指にひっかかります。

刺胞動物

イソギンチャク類(写真はシライトイソギンチャク類)

磯では昼も夜も見られるイソギンチャク類ですが、沖縄の海では本州ほど目にしません。刺胞を持ち、ウンバチイソギンチャクなどの一部の種は強力な毒を有しているので触らないようにしましょう。

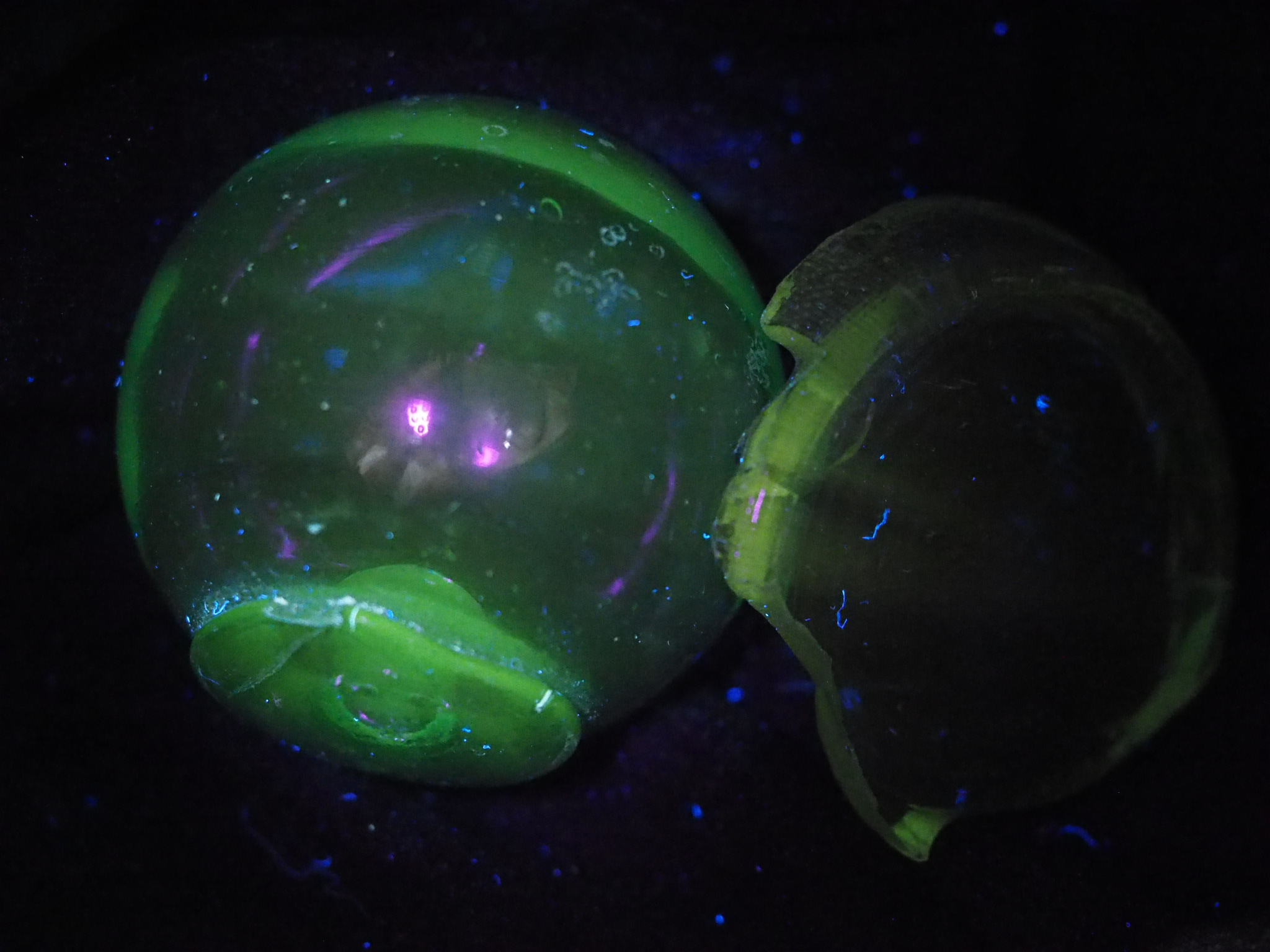

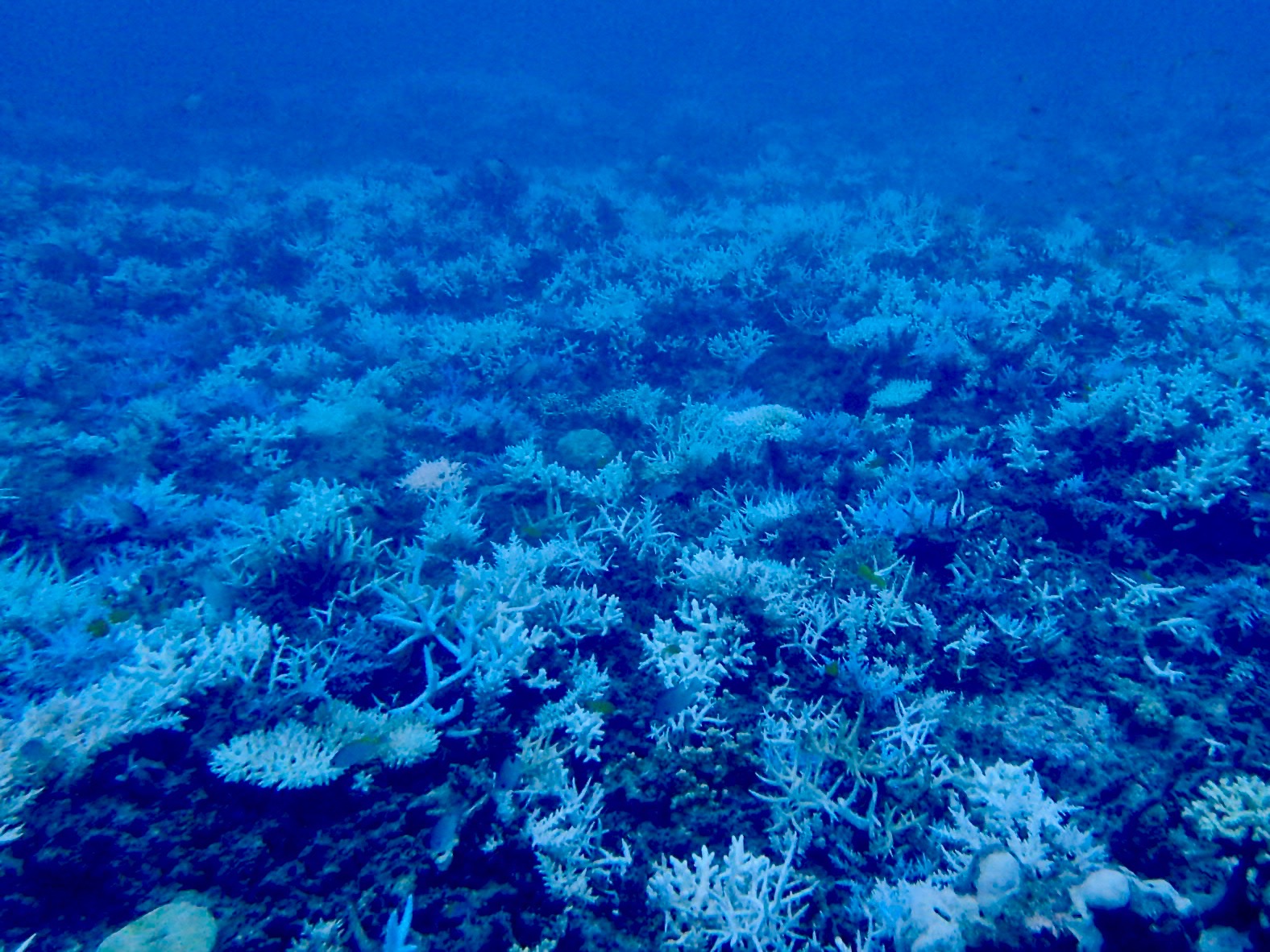

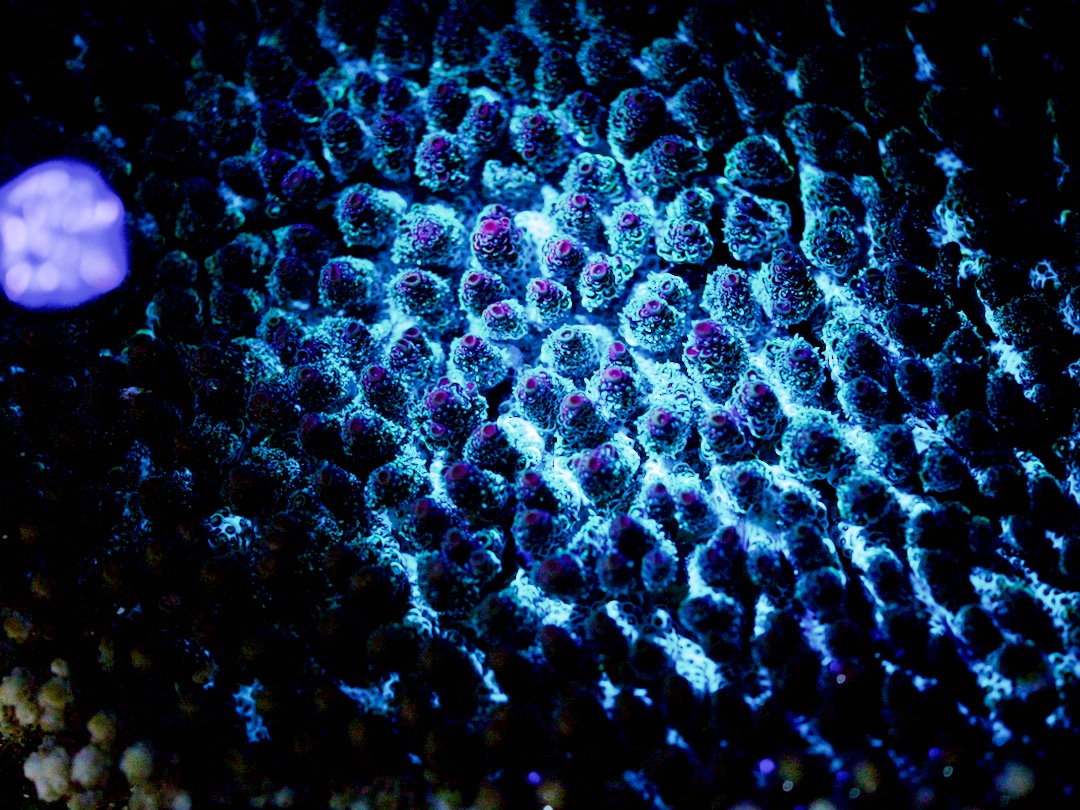

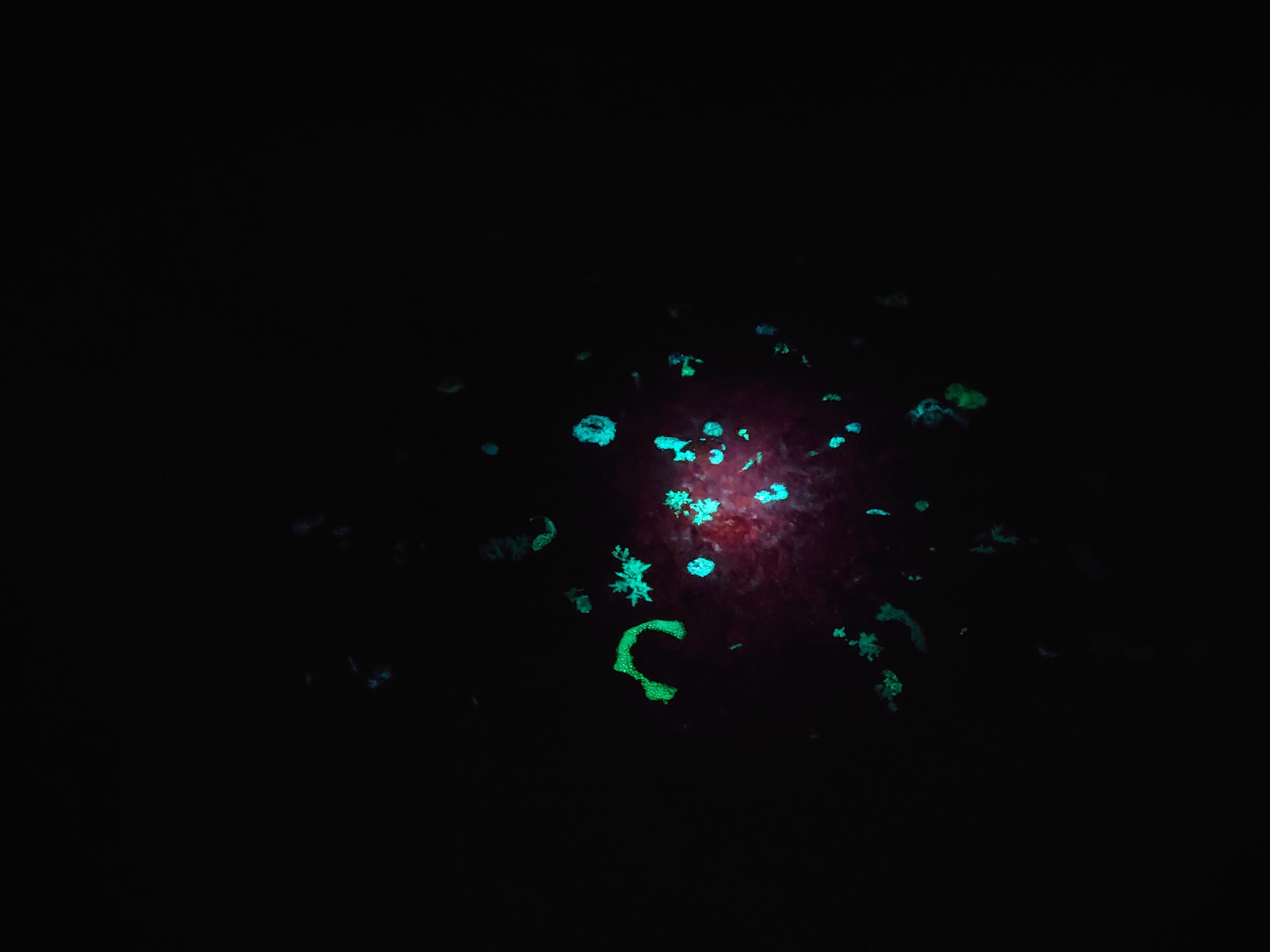

サンゴ類の蛍光(写真はミドリイシ類)

昼も夜も観察できるサンゴ類ですが、実はブラックライトで蛍光する種が結構います。夜の磯では太陽光がないため、彼らの蛍光をはっきりと観察することができます。天の川のような非常に幻想的な光景を見ることができます。

爬虫類

イイジマウミヘビ

サンゴ礁でよく見られるウミヘビで、魚類の卵を専門的に食べます。毒牙がほとんど退化し、毒もほとんどないと言われていますが、姿がそっくりな猛毒種がいるので見かけても触らないようにしましょう。その他観察できる爬虫類としては、ウミガメ類がいますが、かなり運が良くないと見られません。

甲殻類

モクズショイ

海底のゴミやカイメンなどを体にくっつけ、風景に溶け込むカニです。初見だとまずカニに見えません。お客様に見せたところ、その奇っ怪な姿に終始頭に「?」を浮かべてました。

アカモンガニ

夜磯界のスーパースターです。重厚な甲羅と派手な模様が印象的で、生で見ると迫力があります。

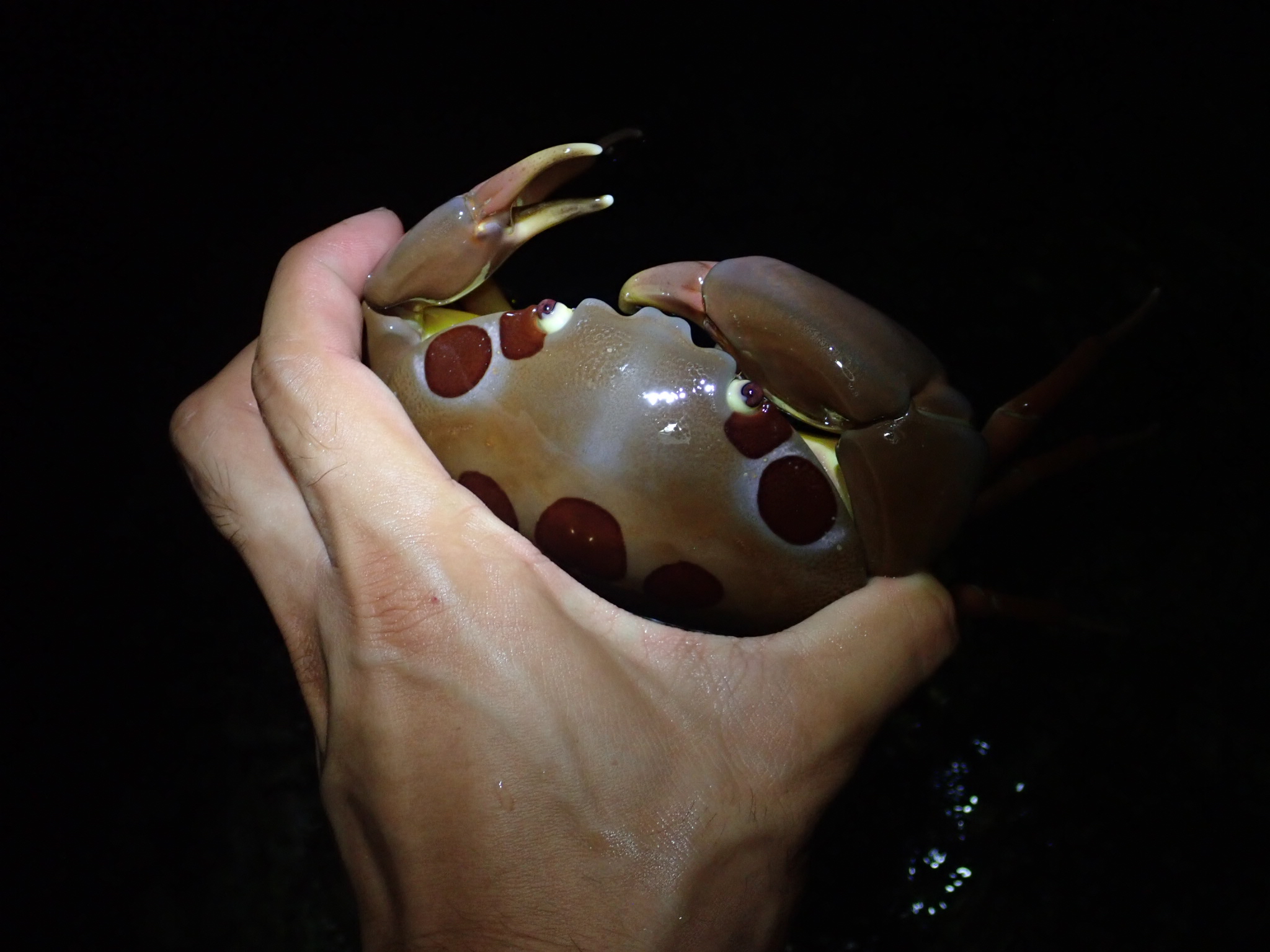

スベスベマンジュウガニ

可愛らしくて美味しそうな名前ですが、体内に猛毒を持っており食べると命に関わります。見た目は丸っこくてかわいいです。

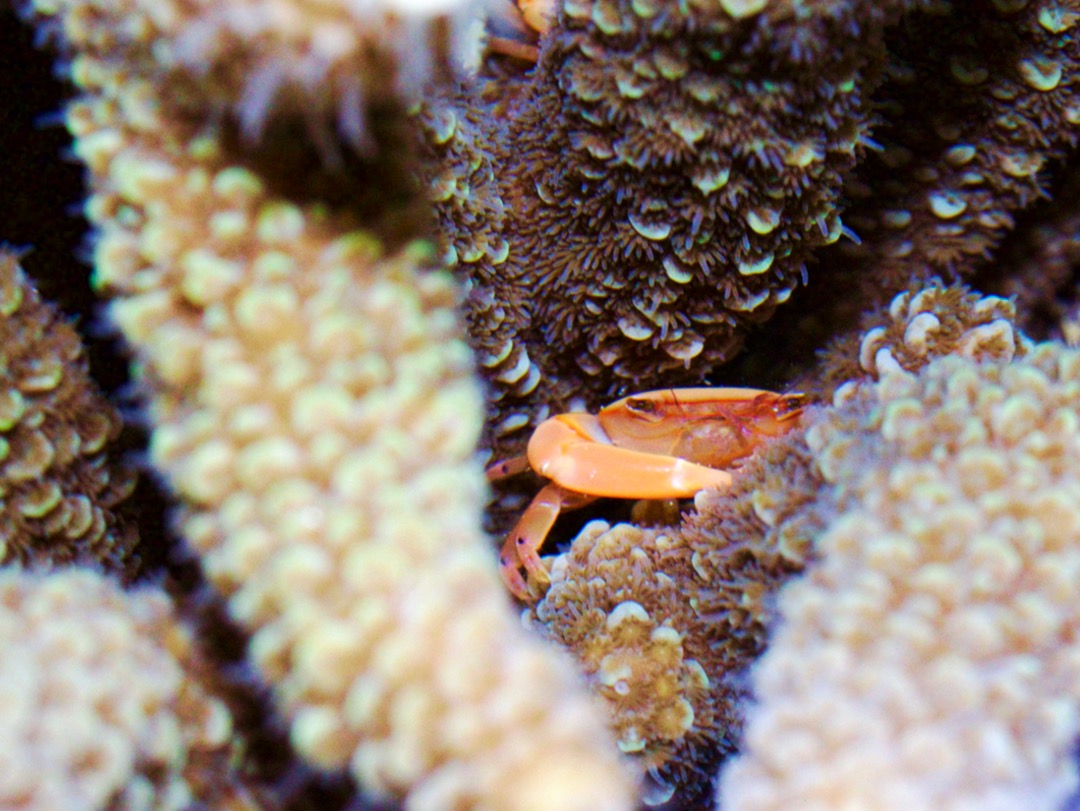

サンゴガニ

ハナヤサイサンゴやミドリイシの間で生活するカニです。サンゴの粘膜をエサとして与えてもらい、オニヒトデなどサンゴの天敵がやってくるとハサミで棘を折ったりして戦います。ただ、暴れすぎてサンゴの粘膜が傷つくと、同じようにサンゴと共生しているサンゴテッポウエビがやってきて、サンゴガニをなだめる行動を取るようです。

アカヒヅメガニ

こちらもアカモンガニと並んで夜磯で観察できる大型のカニです。甲幅は10cmを超えます。

コモンヤドカリ

真っ赤な体をした非常に大型のヤドカリで、ホラガイに入っている姿もよく見かけます。潮溜まりを歩き回る姿をよく見かけます。

サメハダヤドカリ

イソギンチャクを貝殻に貼り付けて身を守るヤドカリです。イソギンチャクに目が行きがちですが、ハサミに生えている棘が結構かっこいいです。

オオカクレイワガニ

甲幅が5cmほどある大きなカニで、陸地の波があまり当たらない岩場に生息しています。昼は全く姿を表しませんが、夜はそこそこ観察できます。

アカカクレイワガニ

オオカクレイワガニと同様の環境にいますが、数は多くないようです。真っ赤な体が特徴ですが、真っ赤なオオカクレイワガニもいます。

フシデサンゴモエビ

サンゴ礁でよく観察できる小型のエビです。目の中に十字の模様があり、まるでスマッシュボールみたいです。

今回は夜磯で観察した生き物をいろいろ紹介しましたが、正直全然紹介しきれていません。海の生き物は分類群の幅がかなり広く、一度で出会える生き物の数も種数もかなり多いです。また、冒頭でも書きましたが、昼と夜では同じ場所でも観察できる生き物がかなり変わります。懐中電灯などの装備が必要ですが、生き物観察にはとてもオススメのフィールドです。ただし、危険生物も多く、暗くて足元も見えづらいため必ず経験者の方と行くようにしましょう。

キュリオス沖縄では現在、11〜4月にかけて夜磯のツアーを行っています。「夜磯に行ってみたいけど安全面が不安」「どこで何を観察すればいいのかわからない」という方は、是非一度我々のツアーをご検討ください!

ツアー詳細はこちら↓↓↓